Roman «Riedland»

Der Roman «Riedland» von Kurt Guggenheim (1896-1983) gehört zu den raren literarischen Werken mit der Linthregion als Schauplatz einer Erzählung. Das Buch aus dem Jahr 1938 schildert eine Liebesgeschichte und ein Beziehungsdrama, die der Autor mit regionalhistorischen Begebenheiten verknüpft: Der Suche nach «dem schwarzen Blut der Erde» bei Tuggen um 1925 und der Tragödie eines einheimischen Brandstifters, der um diese Zeit sein Unwesen treibt.

Feindliche Mächte: Natur und Technik

Mit «Riedland» gelingt Kurt Guggenheim der literarische Durchbruch. Der für einen Wettbewerb geschriebene Roman zeichnet sich durch eine naturwissenschaftlich genaue, sprachlich präzise Schilderung von Vorgängen in Natur und menschlicher Seele aus.

Der Autor beleuchtet eine Grenze, «wo die zwei ganz grossen feindlichen Mächte Natur und Technik aufeinanderstossen». Einen ausgeprägten Kontrast bilden auch die Hauptfiguren des Romans: auf der einen Seite das Liebespaar Marie (Postfräulen) und Rochat (Bohr-Ingenieur aus der Westschweiz) und auf der anderen Seite die gescheiterte Paarbeziehung von Therese (Lehrerin) und Bieli (Gelegenheitsarbeiter/Fremdenlegionär).

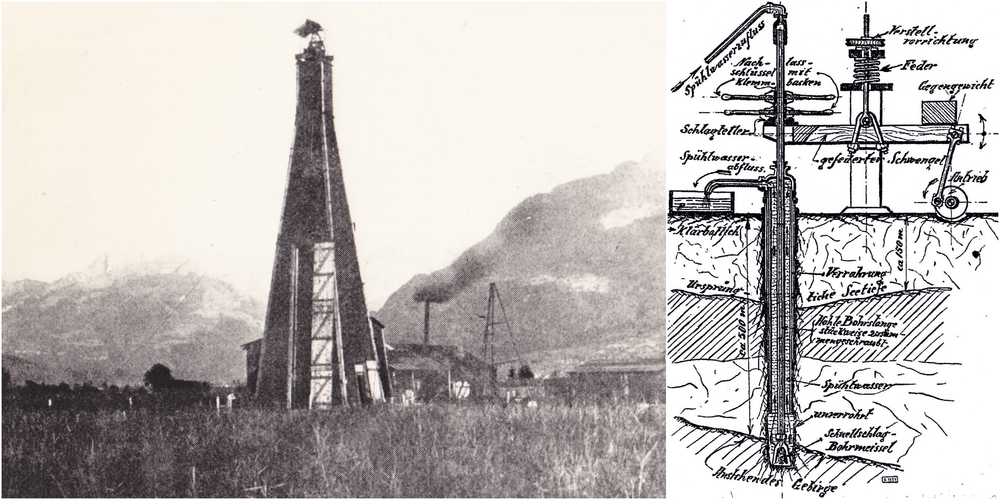

«Riedland» spielt in einer Welt der Rückständigkeit, des Aberglaubens und der Frömmlerei. In diesem miefen Milieu ist der Bohrturm eine Teufelskirche, für liberal Gesinnte hingegen ein Fortschrittssymbol wie «der Linthkanal, der Rickentunnel, das Kraftwerk im Wägital und die Transformatorenstation in Grynau».

Die Suche nach Öl in Tuggen verläuft letztendlich ergebnislos. Doch die Liebe zwischen Marie und Rochat übersteht diesen Rückschlag: Sie verlassen das Riedland, um in Genf voller Zuversicht zu heiraten, denn Rochat kann eine neue Stelle als Bohrmeister am Neuenburgersee antreten.

Verfilmung «Riedland»

Der Film «Riedland» wird am 8. Dezember 1976 ausgestrahlt. Sein Thema: In die Bauern- und Naturwelt des Riedlands bricht unversehens die moderne Technik ein. Der Schweizer Regisseur Wilfried Bolliger verfilmt den Roman von Kurt Guggenheim im Auftrag des Fernsehens DRS.

Produzent ist Peter-Christian Fueter. Hauptdarsteller sind Anne-Marie Blanc, Robert Freitag, Jean-Martin Roy und Claudine Rajchmann. In weiteren Rollen: Hans Gaugler, Leontina Lechmann, Fritz Lichtenhahn, Walo Lüönd und Margrit Winter. Auch spielen Laiendarstellerinnen und -darsteller aus der Linthregion mit.

Gedenkstelle mit Linde

Auf Initiative von Herbert Gunz, damals Präsident von Pro Tuggen, wird um 1970 ein Lindenbaum gepflanzt und zwar genau dort, wo um 1925 der Ölbohrturm stand, unweit des heutigen Genossengadens im Zwüschetfachriet.