Von der Natur optimiert

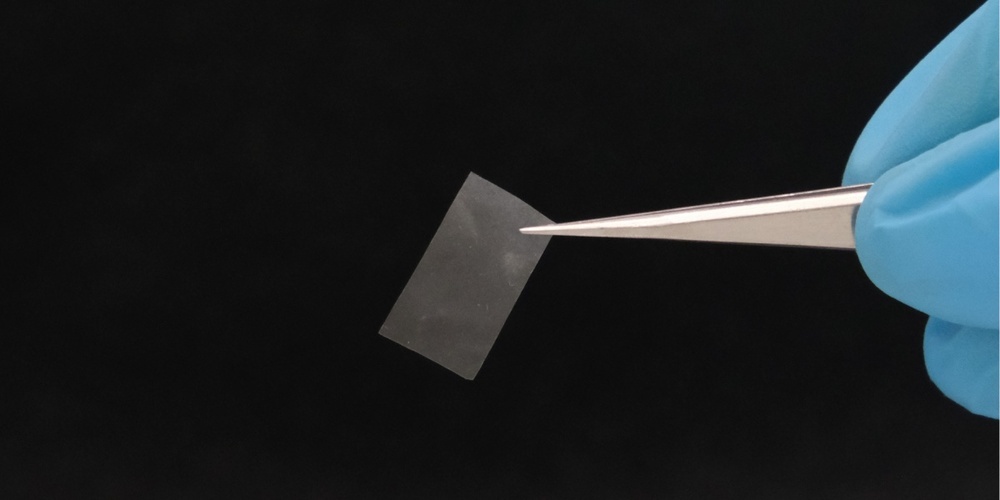

Als Grundlage für ihr neuartiges Material verwendeten die Forschenden das Mycel des Gemeinen Spaltblättlings, ein weit verbreiteter essbarer Pilz, der auf totem Holz wächst. Mycelien sind Wurzel-ähnliche fadenförmige Pilzstrukturen, die bereits rege als potenzielle Materialquellen erforscht werden. Normalerweise werden die Mycelfasern – sogenannte Hyphen – dafür gereinigt und gegebenenfalls chemisch bearbeitet, was den bekannten Kompromiss zwischen Leistung und Nachhaltigkeit mit sich bringt.

Die Empa-Forschenden wählten einen anderen Ansatz. Anstatt das Mycel aufwändig aufzubereiten, verwenden sie es als Ganzes. Beim Wachsen bildet der Pilz nämlich nicht nur die Hyphen aus, sondern auch eine sogenannte extrazelluläre Matrix: ein Netz aus unterschiedlichen faserartigen Makromolekülen, Proteinen und weiteren biologischen Stoffen, die die lebenden Zellen absondern.

«Der Pilz nutzt diese extrazelluläre Matrix, um sich Struktur und andere funktionale Eigenschaften zu verleihen. Warum sollten wir nicht dasselbe tun?», erklärt Empa-Forscher Ashutosh Sinha. «Die Natur hat bereits ein optimiertes System entwickelt», ergänzt Gustav Nyström, Leiter des «Cellulose and Wood Materials»-Labors.

Mit ein bisschen gezielter Nachoptimierung haben die Forschenden der Natur auf die Sprünge geholfen. Aus der enormen genetischen Diversität des Gemeinen Spaltblättlings wählten sie einen Stamm, der besonders viel von zwei bestimmten Makromolekülen bildet: dem langkettigen Polysaccharid Schizophyllan und dem seifenähnlichen Protein Hydrophobin.

Hydrophobine sammeln sich aufgrund ihrer Struktur an Grenzflächen zwischen polaren und apolaren Flüssigkeiten, beispielsweise Wasser und Öl. Schizophyllan ist eine Nanofaser: weniger als einen Nanometer dick, aber mehr als tausendmal so lang. Gemeinsam verleihen diese zwei Biomoleküle dem lebenden Mycelmaterial Eigenschaften, die es für verschiedenste Einsatzgebiete fit machen.