Im Hof zu Wil finden derzeit Voruntersuchungen statt, mit denen unter anderem der historische Baubestand beispielsweise im Bereich von geplanten Wanddurchbrüchen weiter erforscht wird. In diesem Zusammenhang wurde im «blauen Zimmer» die barocke Wandverkleidung schrittweise geöffnet. Zum Vorschein kam neben der erhofften Türöffnung eine kunsthistorische Sensation. Es offenbart sich der Blick auf ein seit mehr als 400 Jahren verborgenes Wandbild. Da das Bild unter einer Schalung verdeckt war, ist es in einem äusserst guten, nur selten anzutreffenden Zustand.

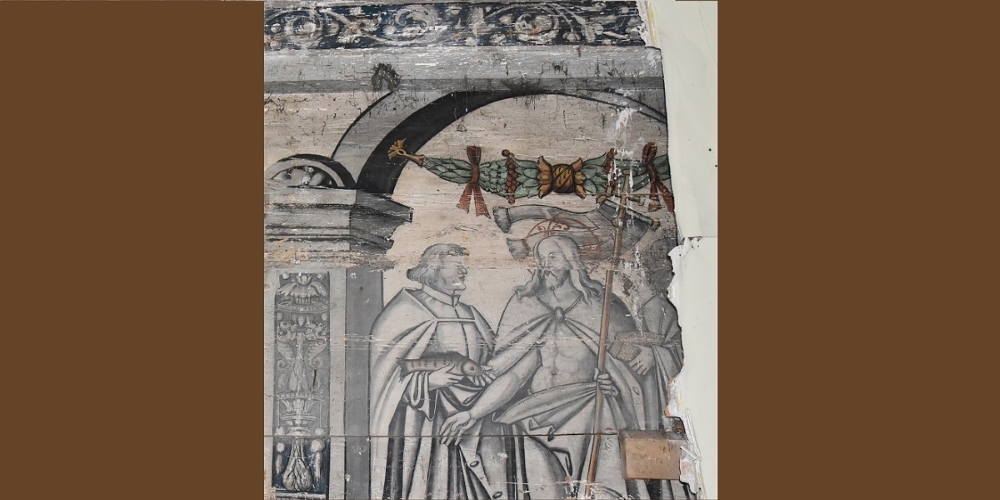

Wie die Untersuchungen zeigen, besitzt der Raum eine reiche Bau- und Gestaltungsgeschichte. Sehr wahrscheinlich gehörte das Wandbild zu einer umfangreichen illusionistischen Raumausmalung mit biblischen Szenen in Grisaille-Technik, betont mit farbigen Akzenten. Die zeittypische, perspektivisch ausgeführte Scheinarchitektur aus Arkadenbögen lässt den Blick in eine imaginäre Weite zu. Die Architekturelemente sind üppig mit Blumenranken, Delphinen und Arabesken geschmückt. Im freiliegenden Laubenbogen ist der auferstandene Christus mit Kreuzstab und Fahne zu sehen. Neben ihm steht ein barfüssiger Mann ohne Kopfbedeckung, gekleidet mit Mantel und Umhang, der einen Fisch im Arm hat. Rechts von Christus zeigen sich hinter der noch vorhandenen Wandverkleidung bereits die Hände einer weiteren Person, die vermutlich eine Bienenwabe trägt. Als grosse Besonderheit findet sich an der gegenüberliegenden Seite die dazugehörende Datierung 1543 und ein bisher unbekanntes grafisches Monogramm.

Der Fund zeigt, dass der Raum im Hof zu Wil in der Renaissance eine sehr reiche und bedeutende Ausstattung besass. Die ikonografische und ikonologische Deutung der Wandmalerei wird Gegenstand weiterer Forschungen sein, sobald die gesamte Länge der Nordwand freiliegt. Das Bildprogramm dürfte im engen Zusammenhang stehen mit dem Wirken des damals amtierenden Fürstabts Diethelm Blarer von Wartensee, in dessen Amtszeit von 1530 bis 1564 das Wandbild entstand. Blarer kämpfte nach der reformatorischen Auflösung der St. Galler Fürstabtei 1527 für ihre Wiederherstellung und die gegenreformatorische Stärkung seines Klosters. Kurz vor der Fertigung des Wandbildes inkorporierte Blarer das Toggenburg 1538 in seine Herrschaft. Es ist daher denkbar, dass das noch mehrheitlich verborgene Bildprogramm den starken Rekatholisierungsbemühungen des Fürstabts Rechnung trägt.